流体解析PIVとは?基本原理や計測の流れを解説

PIVは、流れ場の特性を計測する手法のひとつです。

PIVには専用の機材や解析アルゴリズムを使うため、「導入前にPIVの基本原理や計測の流れを知りたい」「PIVのメリットや注意点を確認したい」といった人もいるのではないでしょうか。

本記事では、PIVとは何か、基本原理やメリット・デメリットなどを解説します。PIVの計測の流れも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

PIVとは

PIV(Particle Image Velocimetry:粒子画像流速測定法)とは、非接触で断面中の速度分布を計測する手法のことです。

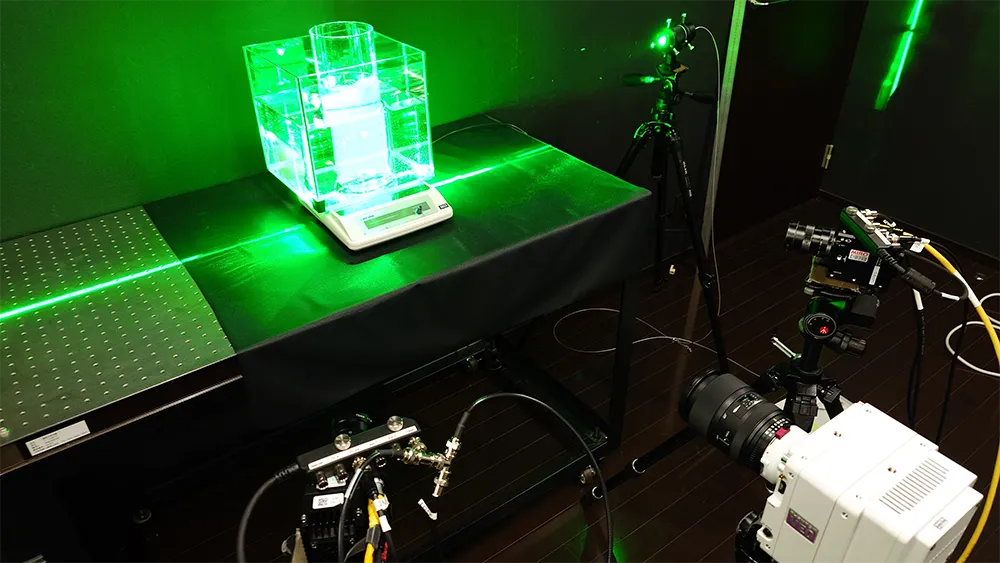

レーザー光で流体内の微細な粒子(トレーサー粒子)を照らし、その様子をハイスピードカメラで撮影します。得られた連続した画像から粒子の動きを解析し、流速分布を求めるというのがPIVの概要です。

実験的に流体の流れを計測・解析するPIVは、流体の動きをシミュレーションする流体解析(CFD)と相補的に使用されます。PIVで得られたデータをCFDシミュレーションに使ったり、比較したりすることで、より流体解析の精度を高めることが可能です。

PIVの一般的な測定項目

PIVによって測定できる一般的な項目を紹介します。

瞬時速度ベクトル

瞬時速度ベクトルとは、流体の中の粒子が流れる瞬間的な速さと方向を表す量のことです。連続した2枚の画像から1つの粒子の移動距離を計測して測定します。流れが時間的に変化する(非定常な流れ)の場合は、瞬時速度ベクトルでその特性を調査します。

平均速度ベクトル

平均速度ベクトルとは、一定期間に測定した瞬時速度ベクトルを平均した量のことです。瞬時速度ベクトルよりも長い時間での速度を評価するため、時間的に変化しない流れや流体全体の流れを評価するときに用いられます。

発散

発散とは、流体が収束するのか発散するのかを示す指標です。発散が大きい場合、流れの中で物質が局所的に増減していることを意味します。気流・水流の発生源や消失を特定する目的などで計測されます。

渦度

渦度とは、流体の回転を表す指標です。計測した速度ベクトルから算出できます。流体の回転運動や渦の強さ、乱流の発生などを評価するために用いられます。

レイノルズ応力

レイノルズ応力とは、乱流における粒子の速度変動による応力を表す量のことです。不規則に速度が変動する乱流が発生すると、流体や流れる構造物に応力が発生します。これをレイノルズ応力として計測し、乱流の特性・影響の評価などに活用します。

乱流エネルギー

乱流エネルギーとは、乱流における速度変動のエネルギーを表す指標のことです。乱流の強さやエネルギーの分布を評価し、流体設計を最適化するためなどに活用されます。

散逸

散逸とは、流体が熱や摩擦によってエネルギーを失っていく現象のことです。散逸を計測することで、エネルギーがどの程度減衰しているかを確認できます。エネルギーロスを考慮した設計には、散逸の計測が必要不可欠です。

パワースペクトル密度

パワースペクトル密度(PSD)とは、乱流のエネルギーが各周波数成分にどの程度分布しているかを表す指標のことを指します。時間的に変動する流れの特性を理解するために計算されます。

PIVの基本原理

PIVでは、流体が存在する空間上にレーザーを照射することで流体中の微小な粒子を照らし、その様子をハイスピードカメラで撮影した画像を解析します。

具体的には、微小な粒子を流体中に散布するシーディングを行い、そこにシート状のレーザー光を照射します。レーザー光の照射と同時にハイスピードカメラで画像を撮影し、画像内の個々の粒子を識別後、その動きを解析するというのがPIVの基本原理です。

PIVでは、2Dだけでなく3Dで流体の動きを計測・可視化することもできます。また、連続的に実施することで、流体の動きの時系列データも取得可能です。

PIVのメリット

流体の動きを計測する手法において、PIVには以下のようなメリットがあります。

- 非接触で流れの計測が可能

- 計測の時間分解能が高い

- 広範囲の速度場の計測が可能

- 流れの特性を把握可能

非接触で流れの計測が可能

PIVの大きなメリットは、非接触で計測できる点です。PIVでは、流体が流れる空間に計測機器を入れる必要がないため、測定対象の流れに物理的な影響がありません。

計器を入れるのが難しい微細な流れや乱流の評価がしやすいのは、非接触計測が可能なPIVの大きなメリットです。

計測の時間分解能が高い

PIVに利用するハイスピードカメラは、短時間で多くの画像を取得できます。そのため、瞬間的な流れでも細かく分解し、挙動を詳しく知ることが可能です。

特に複雑に変動する乱流の状態を解析するためには、ハイスピードカメラの高い時間的な解像度が重宝します。

広範囲の速度場の計測が可能

レーザー照射と画像撮影によって解析するPIVでは、流体中の広範囲の速度場を一度に測定可能です。これにより、条件を揃えて局所的なデータを収集し、それらを組み合わせて解析する手間が省けます。

流体全体の流れを俯瞰して捉えたいときは、特にPIVが活躍するといえるでしょう。

流れの特性を把握可能

PIVでは、前述のとおり速度ベクトル・発散・渦度・レイノルズ応力・乱流エネルギー・散逸などさまざまな流れの特性を計測・解析できます。1つの解析手法で流れの特性を広く把握できるのは、PIVのメリットです。

PIVのデメリット

さまざまなメリットがあるPIVですが、デメリットも存在します。主に以下の2点には注意が必要です。

- 粒子を入れられなければ計測できない

- 流速の差が大きな箇所があると計測誤差が生じやすい

粒子を入れられなければ計測できない

流体中のトレーサー粒子にレーザー光を当てるPIVでは、流体に粒子を混入できない場合は計測ができません。粒子を混ぜるのが難しい環境では、別の解析手法を採用しましょう。

流速の差が大きな箇所があると計測誤差が生じやすい

PIVの計測のダイナミックレンジはそれほど広くないのが一般的です。一度に測定する流体中に極端に流速が速い箇所・遅い箇所があると、計測誤差が生じやすい点には注意する必要があります。

PIVの流れ

PIVによる流体の解析の一般的な流れは以下のとおりです。

- シーディング

- 画像の取得

- 画像の解析

①シーディング

PIVによる計測には、流体中にレーザー光を当てる粒子が必要です。シーディングとは、流れ場にトレーサー粒子を混ぜる操作のことを指します。トレーサー粒子の粒径は計測範囲によって決まり、シーディングではいかに均一に粒子を拡散させられるかが重要です。

②画像の取得

シーディングでトレーサー粒子を混入できたら、レーザー光を照射してハイスピードカメラで画像を取得します。

③画像の解析

画像が揃ったら、解析アルゴリズムを用いて解析します。主な解析アルゴリズムは、以下の表のとおりです。

| 解析アルゴリズム | 概要 |

|---|---|

| 相関法(相互相関) | 連続した2枚の画像を比較して粒子の移動量を相関演算で求める |

| 時間分解PIV | ハイスピードカメラで時間分解能を向上させて、瞬間的な流れの変化を捉える |

| ステレオPIV | カメラを2台使って3Dで計測する |

流体解析PIVならノビテックがおすすめ

本記事では、流体の特性を計測するための手法であるPIVとは何かを解説しました。PIVは、非接触で広範囲の流れ場の特性を把握できるのがメリットです。

流体解析ソフトウェアPIVやPIVに最適なカメラは、ノビテックでも取り扱っています。

PIVの導入を検討中の方は、ぜひお気軽にお問合せください。