概要

物体が高速で移動する際や急激な圧力変化で生じる「衝撃波」の挙動解明は、基礎研究において極めて重要です。

衝撃波は、物体の抵抗増加、騒音、構造物への熱的・機械的負荷、破壊の原因となります。

これらの現象を分析する風洞試験や衝撃波管では、肉眼では捉えられない衝撃波を可視化する特殊な技術が不可欠です。

本稿では、ニューサウスウェールズ大学で行われた研究事例を基に、ハイスピードカメラとカラーシュリーレン法を組み合わせた最先端の衝撃波の可視化技術を紹介します。

従来のモノクロのシュリーレン法は、流体中の密度勾配によって光が屈折する「度合い」を捉えるものでしたが、その屈折がどの「方向」に生じているかまでは分かりませんでした。また、ナイフエッジを用いたシステムでは一方向の密度勾配しか検出できないという制約もありました。

これらの課題を克服するのが、方向指示型カラーシュリーレン法です。この手法は、色のフィルタを用いることで、光が屈折した方向を特定の色として表現します。これにより、全方向の密度勾配を一度に捉えることが可能となり、流れ場の構造をより詳細に、かつ直感的に理解できるようになります。

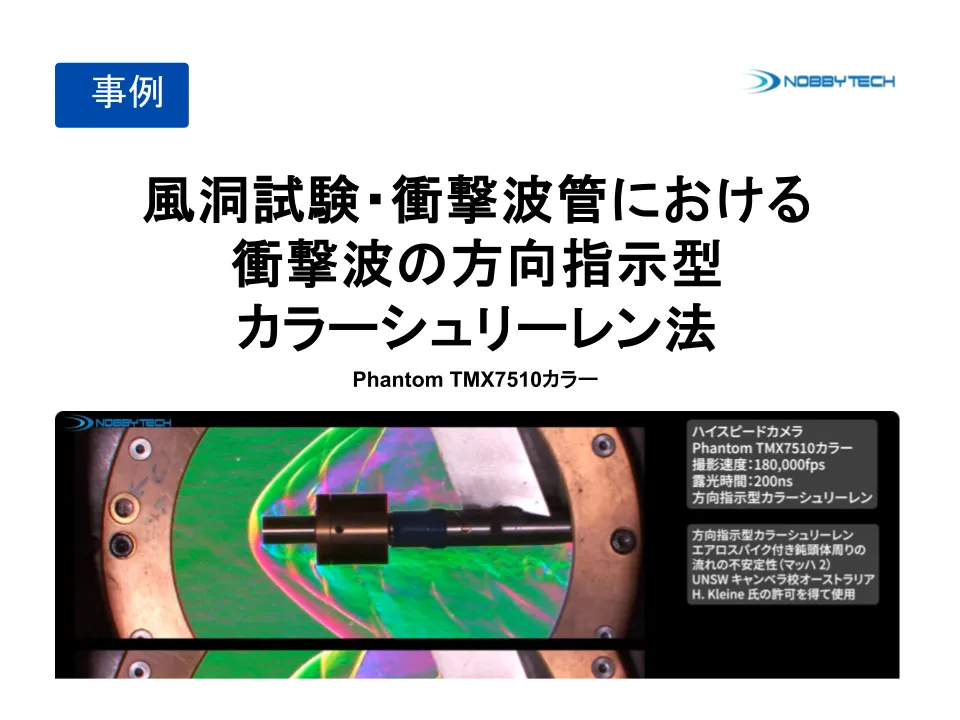

オーストラリアのニューサウスウェールズ大学(UNSW Canberra)のHarald Kleine准教授は、この方向指示型カラーシュリーレン法とハイスピードカメラPhantom TMX 7510を組み合わせ、超音速流や衝撃波が物体と相互作用する様子を詳細に研究しました。

高速度撮影で明らかになった複雑な現象

高速度撮影によって、以下のような複雑な現象が明らかになりました。

エアロスパイク周りの衝撃波振動

マッハ2の超音速流の中に置かれた鈍頭のエアロスパイクにおいて、衝撃波が振動する様子が捉えられました。毎秒180,000フレーム(fps)、露光時間200ナノ秒という超高速度撮影により、衝撃波の振動はスパイクの長さや太さに依存することが判明しました。具体的には、長く細いスパイクでは振動が激しく、短く太いスパイクでは比較的穏やかになるという、空力安定性に関する新たな知見が得られています。

衝撃波とランプ(傾斜路)の相互作用

衝撃波がランプの先端で回折する現象を撮影した実験では、回折直前に「マッハステム」と呼ばれる不規則な衝撃波反射が生成される瞬間を明確に捉えました。さらに、回折した衝撃波が生成した強力な圧縮性の渦は、方向指示型カラーシュリーレン法によって虹色の円形パターンとして可視化され、その複雑な内部構造が明らかになりました。

Kleine准教授が指摘するように、これらの詳細な流体現象は、方向指示型カラーシュリーレン法と、Phantomカメラのような十分な時間分解能を持つハイスピードカメラの組み合わせがなければ観察することは不可能でした。